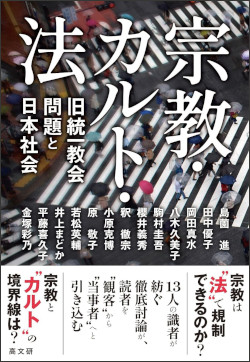

宗教・カルト・法 旧統一教会問題と日本社会

[2024年10月/四六判/264頁/]

著=島薗 進/田中 優子/岡田真水/八木久美子/

駒村圭吾/櫻井義秀/釈 徹宗/小原克博/原 敬子/

若松 英輔/井上まどか/平藤喜久子/金塚彩乃/

発行=高文研

目次:

はじめに-問われる宗教と“カルト”の境界 | 鎌倉英也

第I章 宗教と家庭・性(ジェンダー)・子ども

●旧統一教会が力点を置く「家庭」

●浮かび上がる女性への蔑視

●宗教は女性を抑圧するのか

●「宗教二世」子どもへの強制を問う

●イスラム教における女性の位置

●「ジェンダー・フリー」を妨げるもの

●平等性の確保のために

〈column〉

岡田真水の軌跡と宗教 | 岡田行弘

個人と共同体のメカニズムについて考える | 釈 徹宗

宗教(わたしたち)と教団(あなたたち) | 原 敬子

イスラムは性役割をどう論じるか | 八木久美子

第II章 「信教の自由」と法規制

●旧統一教会問題から考える法と政治

●宗教問題に法は有効なのか

-「宗教法人法」と「法人寄附不当勧誘防止法」

はじめて行使された「質問権」

「配慮義務」で問われたマインド・コントロール

ピンポイントすぎる「法人寄附不当勧誘防止法」

あいまいな「認証」と「解散命令請求」

●日本国憲法が意図する「信教の自由」と「政教分離」

●日本社会のコミュニティが陥った機能不全

●「霊感」「霊性」「スピリチュアリティ」をどう捉えるか

●フランス「セクト規制法」と日本のあり方

弱者を守る「セクト規制法」の思想

「個人」の尊重と「中間団体」の役割

アメリカ的「宗教的マイノリティ」保護が移入された敗戦後の日本

宗教を「権威」のために利用してきた日本の歴史

「自己責任」「自助」の対極にある思想

●なぜ「信教の自由」と「政教分離」は結びつくのか

国家神道・家父長制との決別を謳った日本国憲法

「宗教団体」と「政党」の癒着を生み出す共通性

●「個人」の側に取り戻すべき宗教と社会

●法規制の前に必要な「社会的領域」からの批判

〈column〉

フランス「セクト規制法」2024年の改正問題 | 金塚彩乃

「信教の自由」と「良心の自由」 | 小原克博

「解散命令請求」の憲法論 | 駒村圭吾

分かり合えないもの同士で対話は可能か? | 櫻井義秀

祈りと宗教の乖離 | 田中優子

第III章 「宗教リテラシー」を高めるために

●「宗教リテラシー」とは何か

●問われる宗教教育の現場

●ロシアでは宗教をどう教えているのか

●欧米諸国の宗教教育事情

「わからない」ことを尊重する

●日本における「宗教リテラシー」の歴史

●「陰謀論」とIT時代の「宗教リテラシー」

〈column〉

「人権教育」と「宗教文化教育」のあいだ | 井上まどか

ポップカルチャー×神話×宗教リテラシー | 平藤喜久子

宗教の本義を考える | 若松英輔

むすびにかえて-宗教集団による人権侵害と「信教の自由」 | 島薗 進